2017 年 10 月 19 日,「夏威夷大學」(University of Hawaii System) 的「全景巡天望遠鏡和快速反應系統」(Pan-STARRS) 發現了一個不明物體闖入了「太陽系」(Solar System),這個小型不明物體能快速移動,世界各地天文學家現正試圖追蹤這個神秘的不速之客,「美國太空總署」(National Aeronautics and Space Administration, NASA) 表示尚未能確定這個神秘物體來自哪裡!

上月 19 日,負責為 NASA 尋找「近地天體」(Near-Earth Object) 的研究員 Rob Weryk,利用 Pan-STARRS 觀察到一小片光亮物體正在天空中移動,並將它命名為「Oumuamua」〔夏威夷語,意思是:可能是首個〕,官方編號正式定為 1I/2017 U1〔原本編號為 C/2017 U1 後改為 A/2017 U1〕。在作多方數據比對之後,發現 Oumuamua 和太陽系中的太空隕石大不相同,意味著它可能不是來自太陽系本身,而是來自太空深處。

Rob Weryk 表示,『它的運行軌跡不能用正常的太陽系小行星或彗星軌道來解釋, 1I/2017 U1 極可能來自太陽系之外。』

Oumuamua 處於一個非常奇怪和極端的軌跡上,嚴格來說甚至無法稱之為運行軌道,一般來說,不論是「行星」(Planet)、「矮行星」(Dwarf Planet) 和「小行星」(Asteroid),凡是繞著太陽運轉的大部分物體都在一個平面上運行。但 Oumuamua 完全不同,它來自「天琴座」(Lyra) 方向,以 26.5 公里秒速〔95400 公里/小時〕,近乎垂直角度一頭闖進「黃道面」(Ecliptic Surface)。

根據軌道的初步計算,Oumuamua 穿越黃道面的時間是 9 月 2 日,並於 9 月 9 日在「水星」(Mercurius) 軌道的內側掠過近日點,因受太陽引力的影響而轉向。10 月 14 日,它從地球下方大約 2400 萬公里處掠過 —— 這個距離大約是地球和月球距離的 60 倍。現在,它已經再次向上穿越黃道面,並「加速」以每秒 44 公里〔158400 公里/小時〕的太陽相對速度,朝著「飛馬座」(Pegasus) 方向飛去。

神秘物體是什麼?

自從夏威夷的 Pan-STARRS 發現了這顆神秘的不速之客,在計算出極不尋常的軌道之後,全世界天文學家都非常興奮,「亞利桑那州」(Arizona) 的 WIYN 天文台,「智利」的「超大望遠鏡」(Very Large Telescope, VLT),以及 NASA 的「哈勃太空望遠鏡」(Hubble Space Telescope, HST) 和「斯皮策太空望遠鏡」(Spitzer Space Telescope, SST),都把視線對準了這個以高軌道角度闖入太陽系的不速之客,試圖弄清它到底是何方神聖。

「國際天文學聯合會」(International Astronomical Union, IAU) 的「小行星中心」(Minor Planet Center, MPC) 發佈的初期觀測報告顯示,1I/2017 U1 可能來自太空深處,相信可能是一顆逃離另一個星系「恆星」(Star) 引力的「彗星」(Comet)。MPC 在報告中宣稱:『如果進一步觀察能夠確認 1I/2017 U1 運行軌道異常,那就可以確定,這就是我們迄今發現的第一顆「星際彗星」(Interstellar Comet)。』

根據對其初始軌跡的計算,推斷 1I/2017 U1 來自天琴座最閃亮的恆星「織女星」(Vega) 的方向,在其高達 95400 公里/小時的速度下,推斷它早在三十萬年前就起程離開織女星;但 1I/2017 U1 亦有可能起源自其他星系,織女星也只不過是其路過的一個景點,它已經在銀河系中遊戈了數百萬年。

NASA 「近地天體研究中心」(Center for Near-Earth Object Studies) 主管 Paul Chodas 在一份新聞稿中說:『我們一直在等待,長久以來就有這樣的物體存在 ── 小行星或彗星在恆星之間穿梭,偶爾會穿過我們的太陽系,但它們都太微弱,很難在可見光中發現,這是我們首次探測到,這可能是一個穿越星際的物體,但需要更多數據才可確認。另一方面 1I/2017 U1 速度太快了,像這樣高速掠過地球是非常危險的,而且太陽的引力似乎沒有對它造成大影響。』

Oumuamua 看起來是那麼古怪

起初 Oumuamua 被認為是一顆彗星,但綜合「歐洲南方天文台」(The European Southern Observatory, ESO) 在智利的超大望遠鏡 VLT 和其他天文學家長時間觀測後獲得的數據,發現 Oumuamua 並沒有彗髮構造,推斷它是一顆小行星,因此大約一星期後改而歸類為系外小行星。而且根據「夏威夷大學天文學研究所」(Institute for Astronomy, University of Hawaii) 的 Karen J. Meech 博士領導的一項新研究,『Oumuamua 與我們所認知的其他小行星都不一樣,它是長形的。』

這項名為「一個紅色和極其細長的星際小行星的短暫訪問」(A brief visit from a red and extremely elongated interstellar asteroid) 的研究,11 月 20 日在《自然》(Nature) 科學雜誌上發表觀測報告。在 Meech 博士的帶領下,該團隊成員包括 ESO 的成員,「歐洲航天局」(European Space Agency, ESA) 的「SSA-NEO 協調中心」(The ESA SSA-NEO Coordination Centre) 及「意大利國家天文物理研究所」 (INAF - Osservatorio Astronomico di Roma) 及一眾夏威夷大學天文學研究所研究員。

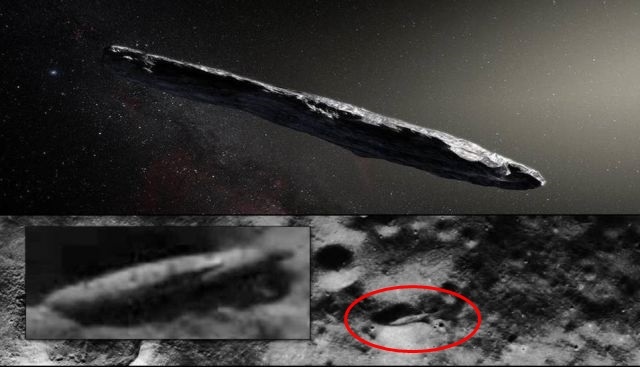

Oumuamua 概念圖

NASA 「近地天體研究中心」的天文學家 Davide Farnocchia 表示:『1I/2017 U1 來自「天琴座」方向,以 122° 接近垂直墜落黃道面,其路徑並不是典型的橢圓形曲線,這與太陽系那些像時鐘般運行的彗星軌道截然不同。這是我見過的最極端的軌道,而且非常高速。』

以精密的光譜測量後發現,Oumuamua 的亮度具有周期性變化,而亮度變化卻異常大,它每 7.3 小時自轉一次,亮度相差可達十倍。正如 Meech 博士在 ESO 新聞發佈會上解釋的那樣,這既令人驚訝,又具有重大意義:『亮度變化異常大,意味着 1I/2017 U1 在旋轉,而且形狀極為細長,長寬比例達到 10:1,估計長約 400 米,直徑 40 米,整體形狀相當複雜,呈極為狹長的雪茄狀,而且還發現它是深紅色,這是已知其他近地天體和太陽系中的小行星所沒有的,一般最大的比例也只有 3:1 左右。也證實它是惰性的,沒有塵埃跡象,所以這個深紅色是其本體顏色,並非因表面覆蓋的塵埃所造成。』

這些觀察也讓 Meech 博士和她的團隊瞭解 Oumuamua 的基本構成和屬性,認為是一顆具有極高密度岩石小行星,有很高的金屬含量,幾乎沒有水或冰。它的深紅色表面也顯示了含「托林」(Tholins),是一類聚合物分子,由原始的「甲烷」(Methane)、「乙烷」(Ethane) 等簡單結構有機化合物,在被宇宙射線輻射數百萬年下形成。

除此之外,Oumuamua 另一樣古怪之處在於它不受太陽引力的束縛,其雙曲線軌道 —— 離心率為 1.2,它在與太陽短暫接觸後竟「加速」離開,現正以 15.8 萬公里/小時〔相對於太陽〕離開太陽系,繼續往無盡的星際空間進發。

星際奇想

太陽系從來沒有這麼細長形狀的小行星,人類也從沒見過這樣子的宇宙天體,因應其極端的軌跡和高金屬含量,而最奇怪是還會「加速」,令我不禁引發奇想,有沒有可能 Oumuamua 其實是一艘長約 400 米,來自其他星系,擁有深紅色高密度金屬偽裝外殼的星際宇宙飛船呢?超高密度的金屬裝甲外殼表示它很耐打,防護力很高,偽裝成小行星,也符合大自然自保的生存法則,星際穿梭嘛,可能真的需要偽裝一下!

Oumuamua 已在 9 月 9 日在水星軌道的內側掠過近日點,偷偷在太陽休息站加了點油,然後再加速進發,於 10 月 14 日到達了離地球最近的距離,偷偷瞥了我們一眼後就匆匆離開了,目前已離我們超過 2 億公里,『外星的朋友們,祝您們旅程一路順風,日後有空再來探我們吧』!

Fox News

留言列表

留言列表