現今醫學普遍認為,人一旦死了,身體各部分再沒有血液循環和氧氣供應,各系統的生理機能也逐漸喪失,隨後相繼死亡。可是不久前美國一項生物學研究發現了一個怪異現象 — 原來在人死後的幾個小時裏,大腦中某些細胞的基因仍然活躍,甚至增強活性,這些基因還有一個嚇人的名字 — 喪屍基因 .... 嚇!死人難道真的有機會變成喪屍復活?!

拜好萊塢電影所賜,現代人對「喪屍」 (Zombie) 這種東西已有一個恐怖的既定形象,幸好現實中沒有那種會死而復活而又會吃人的噁心怪物!不過近期有研究發現,人體大腦中還真有一群「喪屍基因」(Zombie Genes) ,會在人死後才大量活化,不過不用擔心,這些基因不但不會令人變成喪屍,而且還帶點悲壯的感覺!

按照常理,人死後大腦中大部分的細胞都會逐漸死亡,不過根據去年初一項新研究發現,人在死後大腦部份的細胞「基因表達」(Gene Expression) 會變得更活躍,這些腦神經細胞甚至會在人死後的幾個小時內增生到更大的體型及長出長長的臂狀物!

在人體死亡後,部份腦神經細胞會變得更活躍,聽來相當詭異,卻原來這群「復活喪屍」的真正身分是大腦的最後救亡部隊,情況就好像在戰爭中戰敗方的殘餘部隊,不知道自己的國家已經滅亡,仍然奮勇無畏地抵抗敵人,又不停嘗試呼叫總指揮部,等待着永遠不會到來的援軍一樣!

「喪屍基因」研究

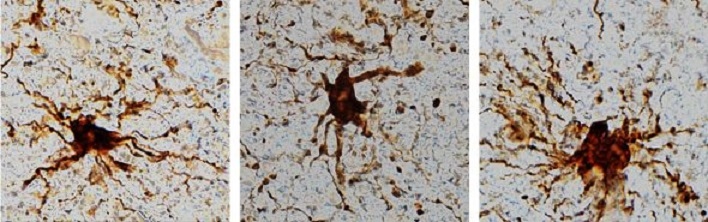

美國伊利諾伊大學芝加哥分校 (University of Illinois at Chicago, UIC) 的神經病學與復康系的系主任 Dr. Jeffrey A.Loeb 及其研究團隊,在一項研究的實驗中,從死亡不超過十二小時的屍體上取下大腦組織,然後跟另一些新鮮的腦組織〔從二十位癲癇患者腦手術中切除的部分腦組織〕一起作觀察,Loeb 的團隊在顯微鏡下親眼目睹一種頑強的「神經膠質細胞」(Glial cells) ,在與主體分離〔或主體死亡〕後仍然十分活躍,繼續長出新的臂狀物,企圖維持着日常的工作狀態長達多個小時!

Loeb 在發表於《自然科學報告》(Nature Scientific Reports)雜誌中的論文提到,『以往大多數研究都認為,當心臟停止跳動後,大腦中的一切也都會跟着停止,但事實並非如此。』

原來人在死後,大腦內會觸發一種所謂「喪屍基因」的腦神經活動,而且這些「喪屍基因」在人死後一段時間內,明顯增生了一種特別的神經膠質細胞。雖然如此,Loeb 卻強調,這並不代表死者有機會回復意識。

Loeb 認為,重要的是這項發現的意義 — 人類的腦組織樣本對於神經病學是非常重要的知識來源,可是在過去,大多數利用器官捐贈者的人腦組織所進行的針對自閉症 (Autism)、精神分裂症 (Schizophrenia) 、思覺失調 (Schizophrenia) 和阿爾茨海默症 (Alzheimer's Disease) 等疾病的研究,都沒有考慮到大腦死亡後超過廿四小時的基因表達或細胞活動跟鮮活腦組織的分別。

原來研究團隊發現,新鮮人腦組織中的基因表達模式,和過去研究得出的資料有著明顯差異;因為以往作人類腦組織的相關研究與實驗,基於「人死腦也死」的觀念下,都不急於一時,通常是在大腦樣本死亡超過廿四小時後才進行,也就是在研究一個早已死亡,不再有生理反應的腦袋。

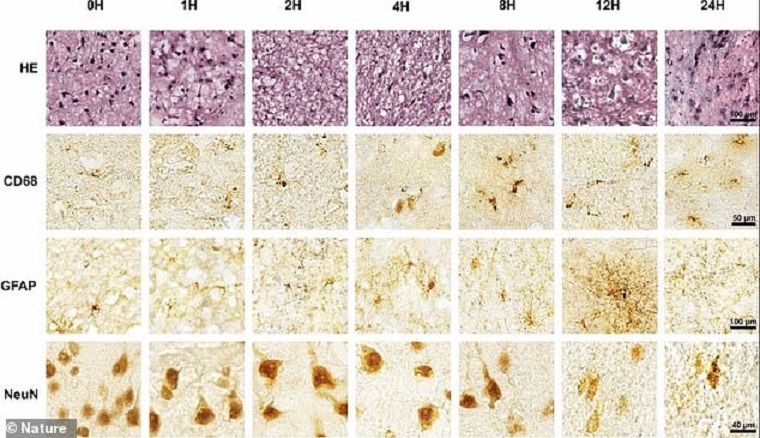

研究團隊在新近的實驗中,將收集的新鮮人腦組織置於在室溫下以複製死亡時間的間隔,並觀察腦組織在零到廿四小時的基因表達模式,而結果令他們大感意外。

他們發現新鮮腦組織的基因依其表現模式,可以分為三大類:

第一類基因多數是「持家基因」(Housekeeping gene),它們會提供基本的細胞功能,在研究中常用來顯示腦組織的質量,大約 80% 在廿四小時內的表現相對穩定。

第二類基因存在於神經細胞中,已證明與人類大腦活動〔如記憶、思考和神經疾病的發作等〕有複雜的關係,對於研究阿茲海默症和思覺失調等神經疾病非常重要。但它們在人死後數小時內,表現量會迅速減少且急速降解。

第三類基因即「喪屍基因」,大多存在神經膠質細胞中。在神經元基因活動減弱的同時,它們的表現量反而增加,並在人死後大約十二小時達到頂峰。

UIC 醫學院神經病學系教授 John S.Garvin 說:『神經膠質細胞在大腦死亡後才活化看似聳動,但實際上很合理,機器在故障後才需要維修,同樣神經膠質細胞在大腦內的主要功能,就是進行神經細胞的維護、修復與清除,當大腦系統出錯時,膠質細胞就會嘗試糾正錯誤和修復系統,而「死亡」正是最大的「系統錯誤」(System Error)。』

可是當人體死亡後,就會因缺乏血液供應氧氣令腦神經細胞受損,加上因養分與氧含量急促流失,一直與人體共生的微生物其平衡也會被破壞,令「還活著」的免疫細胞將其視為入侵者,轉移攻擊這些微生物,引起一連串免疫反應和發炎,令情況加速變壞。

如此同時,雖然喪屍基因啟動了活化行動,神經膠質細胞忙於伸出它那長長的觸手來試圖維護和修復受損的神經細胞,希望維持它們的正常運作 ...... 只可惜為時已晚,不管神經膠質細胞再努力,仍無法阻止受損細胞衰敗死亡,整個生理系統的崩潰已無法挽回。

在超過廿四小時後,神經膠質細胞 — 這些作最後努力的拯救部隊,本身也缺乏氧氣供應,最終亦只能屈服於死亡了!

瞭解大腦活動,越新鮮越好

Loeb 博士在論文發佈會上說:『這項新發現突顯了在過去研究大腦疾病上的問題,因為科學家們在腦損傷或阿茲海默症等神經疾病方面所做的大部分研究,都是在器官捐贈者死亡或腦手術後收集已超過廿四小時的腦組織上所進行的,可是這些腦細胞都早已隨著主體一同死去,再研究它意義已不大。

Loeb 博士補充說:『但這不意味著要放棄研究,只是提醒做相關研究的學者,需要考慮這些基因和腦細胞會隨著時間推移出現不同變化;這項研究帶來的新發現是,我們現在知道哪些基因和細胞類型是穩定的,哪些會活化增加,哪些會迅速降解。若要研究這些與神經疾病相關的基因,儘可能縮短屍檢間隔,最好在死亡後十二小時內進行,以減少這些變化的幅度,這樣就可以更好地瞭解死後大腦研究的結果。』

留言列表

留言列表